|

纺织工程专业“高职+本科”人才培养模式的纺纱课程群建设时间:2024-09-19 崔 红,林洪芹,吕立斌,王玮玲,王春霞 (盐城工学院纺织服装学院,江苏 盐城 224051) 摘 要:在纺织工程专业高职+本科分段培养的新形势下,依据两阶段不同的人才定位标准,构建了围绕中心理论课程“纺纱学”的纺纱课程群,并从课程定位、师资力量、教材建设、教学方法和手段等方面进行了建设与改革实践。 关键词:纺织工程;高职+本科;纺纱课程群 中图分类号:G642.0 文献标识码:A

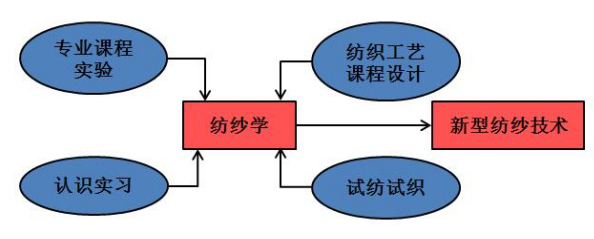

自2014年起,通过盐城工业职业技术学院和盐城工学院联合办学,纺织工程专业高职+本科“3+2”分段培养模式正式开启。该模式分为两个阶段:第一阶段学生先完成三年的专科学习,第二阶段学生完成两年本科阶段的学习,第一阶段在盐城工业职业技术学院完成,第二阶段在盐城工学院完成。两个阶段中间学生参加转段考试,合格之后才能进入第二阶段。这种新型的办学模式定位于培养既有本科生的理论基础,又有较强的实践技能的技术技能型人才[1]。其中的“纺纱课程群”是纺织工程专业人才培养计划教学大纲中核心组成部分,对于具有一定专业基础的“3+2”学生来说,如何构建和建设好纺纱课程群,对高职本科学生能力提升至关重要。 一、纺纱课程群的构成 纺纱课程群指的是纺织工程专业与纺纱技术密切相关的主干专业课程及相关实践课程,该系列课程以纺纱工程为主,我校(盐城工学院)纺织工程专业纺纱课程群由“纺纱学”“新型纺纱技术”“纺织工艺课程设计”“专业课程实验”“认识实习”“试纺试织”6门理论与实践课程组成。纺纱课程群所包含的6门课程内容上密切相关,以纺纱技术为主线,相互之间不仅具有衔接性,而且具有渗透性和互补性[2]。纺纱课程群作为本科院校纺织工程专业的专业核心课程群,一直是纺织工程专业教学改革的重点和热点。 二、纺纱课程群的建设 高职教育以培养高素质技术技能型人才为定位标准,而应用型本科教育是以培养技能复合型人才和高端技能型人才为定位标准的。两者是辩证对立统一关系,既相互联系又相互区别[3]。在“纺纱课程群”的构建和建设中要实现高职教育和应用型本科教育之间的融会贯通,才能保证培育出具有较好应用技能的创新型人才,是提升教育服务社会经济发展的需要。我校纺纱课程群的建设主要从“明确课程定位,完善教学体系”,“完善师资力量,提高课程群教学能力”,“加快教材建设,培育纺纱课程群特色”,“改进教学方法和手段,使纺纱课程群教学效果得以提高”,“完善更新实践环节、进一步深化课程群教学效果”,“全面考核评价学生”六个方面入手进行了建设,教学效果较好。 (一) 明确课程定位,完善教学体系 1.课程定位 纺织工程专业高职+本科模式分段培养的学生既要体现一定的职业性,又要达到本科生一定的理论水平。所培养的学生既能从事纺织生产方面的工作,如纺织生产管理、生产技术改造、生产质量控制,又能从事科研方面的工作如纺织产品开发、纤维材料研发、纺织工艺设计,也能从事纺织贸易与检验等方面的工作,甚至可以从事纺织专业的教学工作。学生最终具备良好的纺织专业理论基础,扎实的纺织品设计能力和纺织工艺设计能力,相对比较熟练的生产质量管理能力,并且通过纺织工程专业课的学习培养学生进行纺织品开发的能力。 2.教学体系的构成 围绕核心课程“纺纱学”,开设与之密切相关的“新型纺纱技术”理论课,该课程是对“纺纱学”的积极补充和应用推进。开设“认识实习”“专业课程实验”“纺织工艺课程设计”“试纺试织”等实践性环节,理论联系实际,应用性强,有自成体系、丰富的教学案例;理论教学与实践教学有机配合,课内实验既遵循实验规律,又与课堂教学融为一体;课内课外有机衔接,将传授知识、培养能力以及素质教育融合在一起。所构建的纺纱课程群教学体系见图1。

图1 纺纱课程群教学体系 3.课程目标 “纺纱学”是面向高职+本科模式分段培养的纺织工程专业学生开设的,要使学生掌握纺纱的纤维原料及其初加工、纺纱流程及其加工原理、工艺和设备等方面的基础知识,了解纺纱设备的主要机构与作用、性能和适用场合,了解纺纱工艺的设计和计算方法,了解纺纱工程的新工艺、新材料、新技术和新设备及其发展方向。“新型纺纱技术”要使学生掌握新型纺纱的各种纺纱方法及发展趋势,包括转杯纺纱、喷气纺纱、摩擦纺纱、自捻纺纱等纺纱方法,了解其原理和工艺过程及机构作用以及纱线的结构特点和性能、纺纱工艺参数的配置等,并掌握环锭纺纱新技术的最新发展趋势。实践课程“认识实习”、“纺织工艺课程设计”、“专业课程实验”、“试纺试织”围绕理论课程展开。“专业课程实验”和“纺织工艺课程设计”着重培养纺织工程专业学生综合应用纺纱相关基础知识进行实践的能力以及进行初步纺纱工艺设计的能力。“认识实习”主要了解纺纱系统的工作过程和所用设备,了解主要设备的工艺过程、机构组成和主要作用等,为学习纺纱系列课程打下基础。“试纺试织”重在培养纺织工程专业学生的工程实践能力和创新能力,学生能在真实的工程环境中进行产品设计,独立制作出纱线产品。在此过程中,能培养学生的创新能力,激发出学生的创新思维。 (二)完善师资力量、提高课程群教学能力 师资队伍建设是课程建设的核心[4]。学校近几年增加引进了青年教师,课程组非常注重有经验的老老师对青年教师的传帮带的影响。通过实施老教师和青年教师一帮一结对子、集体备课、双向听课等措施,帮助青年教师很快适应岗位,快速地成长起来,挑起重担。课程组不仅鼓励中青年教师在职攻读博士,而且选派优秀教师到国外学习进修,同时引进有工程实践背景的教师,通过多种方式改变师资队伍的学缘结构和知识结构。纺纱课程群教师均独立主持过教改项目,发表教改论文8篇,指导本科生参加各种纺织工程类学科竞赛,已获得二等奖以上奖励8项。课程组有5人获得优秀指导教师,1人获青年教师讲课大赛三等奖,所指导学生毕业设计团队2015、2016和2017年连续三年获得校级优秀毕业设计团队,提升了团队的教学和科研水平,改善了师资队伍建设。 (三)加快教材建设、培育课程群特色 课程组采用以“选”为主的教材建设思路,优先选用国家级规划教材及十五规划教材,保证优秀教材进课堂。“纺纱学”课程选用了普通高等教育“十一五”国家级规划教材“纺纱学”,做到教学与时俱进。“新型纺纱技术”课程选用了纺织高等教育“十一五”部委级规划教材“新型纺纱”。同时,一些自编教材如“纺纱工艺与质量”、“新型纺纱”正在编著中。通过优选统编教材,重点支持主编教材,适应高职+本科纺织工程纺纱特色优势课程群的教材体系逐步地建立起来。 (四)改进教学方法和手段,使纺纱课程群教学效果得以提高 重视纺纱课程群建设,课堂教学采用多媒体和板书相结合,使学生的学习兴趣很好地被激发出来,对专业知识的认识和理解也更进一步加深,同时可在课堂上的有限时间内传授更多的知识。在课程群教学过程中,针对部分教学内容,适时地采用启发式教学方法,激发学生去探求真知,充分调动了学生探索、获得科学知识的主动性,同时也激发了学生思维的活跃性[5]。注重互动式教学,使学习环境互动有趣,激发了学生学习的主动性。 (五)完善更新实践环节、进一步深化课程群教学效果 完善了实践教学平台,筹建了6台小型纺纱设备和2台数字化纺纱设备,形成了纺纱工艺一整套纺纱工艺流程并附加两台新型纺纱设备,与先进测试仪器相配套,形成了包含一部分数字化纺纱设备的纺纱实训平台。该平台可以完全满足纺纱相关实验以及上机实训等纺纱相关实践教学环节的要求。纺纱实训平台的建立,为纺纱课程群实践教学环节的完善提供了保障。学生可以运用所学理论知识在该实践教学平台上完成从设计到产品开发的综合训练。学生的学习兴趣受到了激发,实践动手能力受到了强化并培养了学生的创新思维和能力。2015年学生在由武汉纺织大学主办的“立达杯”全国大学生纱线设计大赛中获得一等奖1项,二等奖2项,三等奖1项,2016年学生在东华大学主办的“立达杯”全国大学生纱线设计大赛中获得二等奖1项,三等奖3项,2017年学生在由天津工业大学主办的全国大学生纱线设计大赛三等奖3项。充分证实了实践环节的教学效果。 (六)全面考核评价学生 传统闭卷考试的考核评价方式属于结果性评价,不能考察学生在学习过程中的学习态度、团队合作的能力以及创新思维和能力[6]。所以结果性评价具有局限性,应与过程性评价相结合,例如在授课过程中布置一些实践性的作业。根据学生完成实践性作业的质量和表现进行评价,最后结合期末闭卷考试的评价综合给出一门课的期末成绩。如“新型纺纱技术”课程每位学生设计一种新型纱线并且利用课余时间制作出来,其设计内容和过程要制作PPT并进行集体汇报,制定明确的考核细则进行评价。最终和期末考核成绩综合进行评价给出这门课的最终成绩。 三、结语 针对纺织工程专业“3+2”高职+本科分段培养的新模式,构建了适应其要求的纺纱课程群,并分别从课程定位、教学体系、师资力量、教材建设、教学方法和手段、实践环节、考核评价体系等方面进行了建设,不仅使学生的学习热情得到了很好地激发,而且学生的学习效率大大提高,使得高职+本科纺织工程专业的学生更加牢固地掌握了专业理论知识,学生的工程实践和创新能力也得到了进一步地培养,为进一步为社会输送更加合格的纺织工程应用型人才、为创建创新型纺织工程专业打下了良好的基础。

参考文献: [1] 林洪芹,崔红,王春霞,等.应用型大学实践教学基地的构建与实践[J].山东纺织经济,2015(6):50-52. [2] 吕立斌,杜梅,王春霞.以就业为导向的纺织工程专业课程体系改革研究与实践初探[J].科技信息,2010(23):517-518. [3] 高崚嶒. “3+2”软件专业“概率论与数理统计”课程体系的构建研究[J].科技经济导刊, 2015(13):168-169. [4] 王建坤,李凤艳.纺织工程专业纺纱系列课程群教学改革与实践[J].纺织服装教育,2013,28(6):474-476. [5] 王志勇,王汉青,寇广孝,等. 建筑环境与设备工程专业空调课程群建设的研究与实践[J].湖南工业大学学报,2009,23(2):89-91. [6] 陈晓娟,杨明宇. 通信工程专业课程群的设计[J].东北电力大学学报,2009, 29(5): 28-30. |